本网 孙明文/图

2025年8月20日,河南扶沟吉鸿昌纪念馆内,一块斑驳的怀表仍在无声讲述着历史。表盘停驻在1934年11月24日——那是英雄就义的时刻。

生于乱世,少年立志

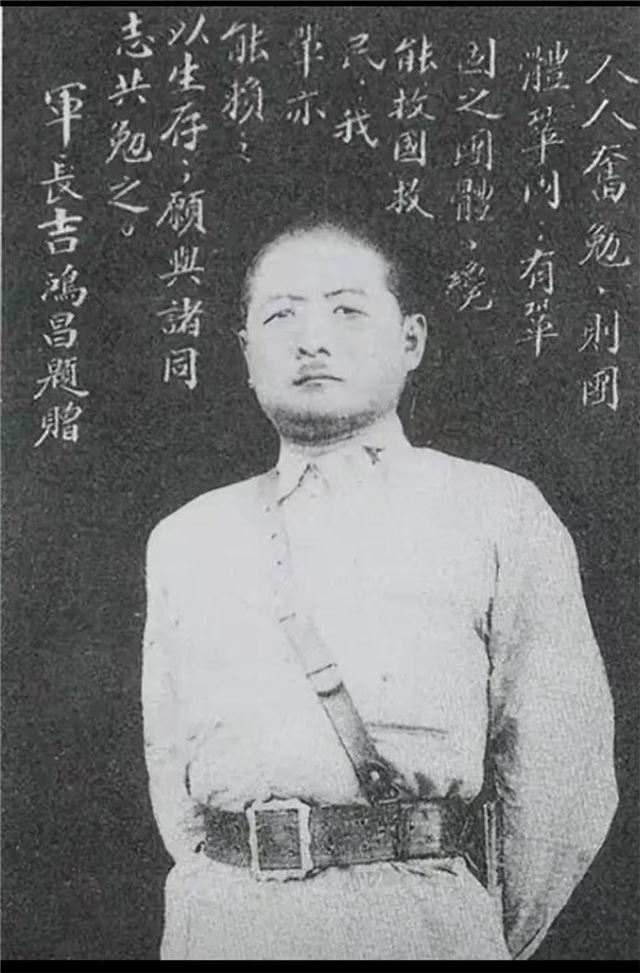

1895年10月18日,吉鸿昌生于河南扶沟县吕潭镇一个贫苦农家。17岁从军时,父亲以"做官即不许发财"的家训勉励他。这一训诫被吉鸿昌烧制在瓷碗上,随身携带,终其一生未改其志。

抗日急先锋

1931年秋,冯玉祥在河南招兵,不滿18发的吉鸿昌瞒着家里到郾城投军;他因吃苦耐劳、智勇正直被冯玉祥赏识,被送入模范连当学兵、不久提升为手枪连连长,尔后又提升为营长。

1932年淞沪抗战爆发,吉鸿昌秘密回国。他变卖所有资产组建"抗日同盟军",亲率敢死队收复多伦城,成为九一八后首次收复失地的壮举。战士回忆,他总冲在最前,高呼:"有吉鸿昌在,就有土在!

就义时刻的永恒姿态

1933年同盟军失败后,吉鸿昌拒绝投降,被国民党逮捕。刑场上,他用树枝写下血书:"恨不抗日死,留作今日羞。"同年11月24日,面对枪口,他从容就义,终年39岁。

英雄语录

"当日本帝国主义的铁蹄踏破长城时,个人生死早已置之度外。"

历史回声

1982年,其子吉兰泰将怀表捐献给国家。指针静止的那秒,恰是民族觉醒的永恒刻度

木牌明志:民族尊严的觉醒者

1931年深秋,纽约码头海浪拍打着衣衫单薄的吉鸿昌。当美国邮局职员傲慢宣称"中国早不存在"时,这位当时身为国民党高级将领的中国人,连夜制作一块木牌,上书"我是中国人"五个大字,郑重佩于胸前。这一举动被《纽约时报》称为"二十世纪最有力的民族宣言"。归国后,他将木牌复制品分赠部下,每块背面刻着:"此牌在日,中国在人心。"

察哈尔烽火:收复失地的破局者

1933年5月,日军铁蹄踏进长城。吉鸿昌变卖全部家产,组建抗日同盟军。在装备仅占日军十分之一的绝境下,他创造"夜袭+策反"战法:7月12日凌晨,率敢死队潜入多伦,白天扮作喇嘛混进城,夜里点燃事先埋藏的油桶,城内伪军顷刻大乱。经五昼夜血战,收复九一八事变后中国军队首座失守城市。捷报传开,全国汇款购枪的清单厚达三寸,其中小学生集体捐赠的铜钱重达两百斤。

天津暗夜:革命理想的殉道者

1934年11月24日,北平晴空忽降大雪。宪兵三团奉命处决"共党要犯"时,手枪走火了七次才完成任务——因为吉鸿昌要求站着赴死。行刑前,他用树枝在沙土写下绝命诗:"恨不抗日死,留作今日羞;国破尚如此,我何惜此头!"据法医记录,其遗体在零下十度环境中保持昂首姿态长达两小时。次日,上海《申报》头版刊登染血手稿照片,当日报纸被市民争购一空。

瓷碗家训:清廉精神的传承者

吉鸿昌在西北军期间制作的"作官即不许发财"瓷碗,现存国家博物馆12件。这种直径仅7.3厘米的粗瓷碗,每件成本不过铜钱三枚,却成为其治军法宝:男兵领碗,女兵领针线包,每月发饷时必诵"不拿群众一针一线"的训令。1933年收复多伦后,当地商会会长欲赠五百银元奖励,他当众将银子倒入黄河,只取一枚交予商会留念

永恒烛照:抗战精神的当代启示

在2025年抗战胜利80周年之际,中国军事博物馆新设的吉鸿昌展厅日均接待游客三千人次。其孙女吉瑞玲常现场演示外公的"木牌明志"场景,参观者自发排成长队,轮流佩戴木牌留影。一位留言簿上的大学生写道:"当我在留学签证表格国籍栏写下'中国'时,突然读懂了吉将军当年那块木牌的重量。"