本刊 网 蒋庆章

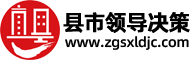

金秋时节,澄澈的蓝天缀着几缕轻薄的云絮,微风拂过安徽省涡阳县石弓镇的包河岸边,带着河水的湿润与草木的清香,悄悄漫过明珠广场的每一个角落。当天上午9时许,广场上早已热闹起来,红色的演出背景布在阳光下格外醒目,舞台前面坐满了闻讯而来的村民,老人们相互聊天叙旧,孩子们攥着零食蹦蹦跳跳,连广场边缘棵棵垂柳都似在静静等候一场好戏开场。

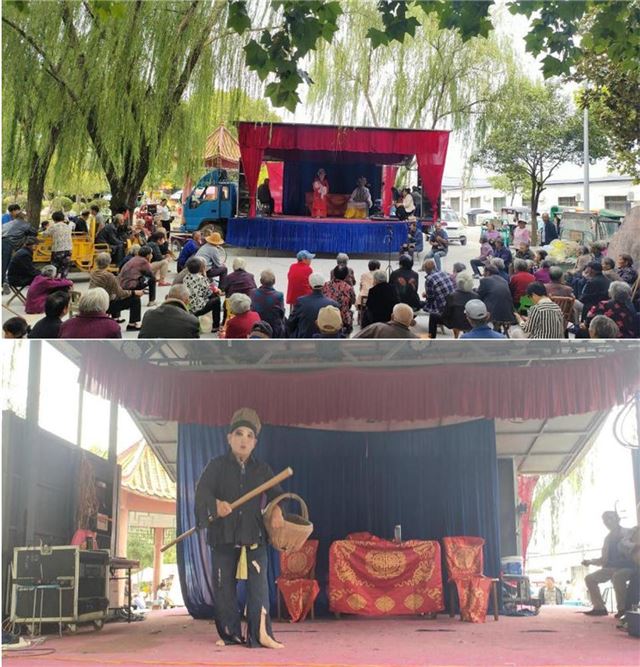

随着锣鼓声骤然响起,泗州戏《不孝的儿媳》正式开演。舞台上,演员们身着色彩明艳的戏服,水袖一甩便带出几分灵动,眉头微蹙时满是角色的委屈,声调拔高时又透着撕心裂肺的控诉——那独特的 “拉魂腔” 裹着浓浓的乡土韵味,时而婉转如流水,讲述着家庭间的温情过往;时而激昂如惊雷,痛斥着不孝行为的寒心之处。当演到儿媳幡然醒悟、跪地向公婆忏悔的段落时,主演眼中噙着的泪珠清晰可见,唱腔里满是愧疚与悔恨,台下瞬间安静下来,不少老人悄悄抹了抹眼角,连原本喧闹的孩子也停下动作,仰着小脸看得格外认真。

剧情推向高潮时,台下的掌声突然如潮水般涌起,有人忍不住跟着节奏轻轻点头,还有村民高声喊着 “唱得好!”“太真实了!”。那掌声里藏着对演员精湛演技的认可,也裹着对故事里 “孝亲” 主题的共鸣,在秋日的晴空下久久回荡,与包河的流水声、戏台上的唱腔交织在一起,成了石弓镇这天最温暖动人的烟火气息。

“这泗州戏唱得太上头了!尤其是那出《不孝的儿媳》,唱到人心坎里,我眼泪都忍不住掉下来。” 看完演出的张女士难掩感动,她直言这类劝人孝老爱亲的戏曲特别有教育意义,“要是能常演就好了”。

这场让观众动容的演出,来自 “涡阳县朝友文艺演出队”。队伍的发起者,是石弓镇李楼村的文化志愿者李朝友。回溯 10 多年前,他自掏腰包 20 多万元,一步步置办起舞台车、戏服、音响等全套设备,又召集村里的文艺爱好者,组成了这支 “接地气” 的演出队。

从移风易俗、乡村振兴,到秸秆禁烧、扫黑除恶,演出队的节目全是队员们自编自导自演,内容紧扣乡亲们的生活。这些年,他们的身影遍布村庄院落、街头广场、庙会集市,甚至敬老院,一场场义务演出从未间断。

“队里 10 多个演员,全是凭着兴趣来的,没一分钱工资。” 李朝友的话里满是对队友的认可。演员冯秀英也补充道:“每次接到演出通知,大家不用催,都主动从家里赶过来;演完散场,各自骑车回家,谁也不提报酬的事。”

“只要能丰富乡亲们的文化生活,给大家添点乐子,我们累点苦点都值!” 演员刘万路的这句话,道出了所有队员的心声。更让人暖心的是,不仅台前的演员是志愿者,幕后的乐器伴奏人员也全是 “义务帮忙”。

退休医生张文凤就是其中一员。曾经的他是救死扶伤的医者,退休后转身成为文艺志愿者,一把二胡拉得悠扬动人。过去 10 多年里,他还自学新技能,拿下了 “大阮” 这种乐器的演奏。

“我以前会弹‘小阮’,现在又掌握了‘大阮’,目前全县就我一个人会弹这个,没第二家!” 张文凤说起这事满是自豪,也正因这份技艺,县里不少文艺组织都曾向她发出邀请。

演出队的成长,离不开家乡的滋养。李朝友所在的李楼行政村,是个人口大村,村两委干部带头干事,不仅把村子打理得环境优美,还引进了一家能容纳 100 多人就业的服装厂——这家厂的规模和产业效益,在全镇都是数一数二的,实实在在为村集体增收、为村民创收。

当天的演出现场,石弓镇李楼村党总支书记李少华还带着矿泉水专程赶来慰问。“朝友文艺演出队是咱们村独一份的文化志愿队伍,今后村里肯定全力以赴支持!” 他表示,要让这份志愿服务的力量,成为助推乡村振兴的温暖动力。